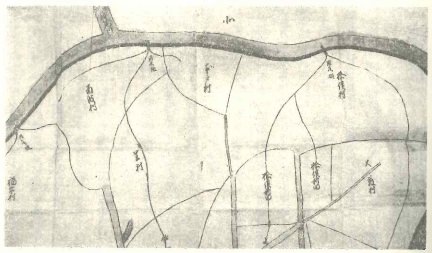

四方を水で囲まれた輪中の農業は水田の稲作が中心でした。しかし、輪中特有の事情から、その土地利用には特徴がありました。まず、下郷と呼ばれる下流方向の新田地域は稲作の割合が高い傾向がありました。水田率は平均70%程度、特に水田率が高い新田村々では96%に達しました。

一方、上郷と呼ばれる上流方向の村は下流側と比べて用水が不便な環境にあったため、畑作の比率が多い状況で、水田と畑の比率は概ね半分半分で、最も水を利用しづらい地域の場合は畑地が60~70%程度に達する場合もありました。

水に囲まれているにも関わらず、上郷地域で水の入手が難しかったのは何故でしょうか?それは、十分に安全な強度を持つ樋門を輪中堤に設置して堤外の川から取水することが、当時の土木技術では極めて困難であったことによります。享保7年(1722年)、当時の南波村の揖斐川に面した堤に伏込んであった用水圦樋(いりひ)が大水で吹き抜け、輪中全体が水損で苦しむという事態が発生して以来、福束輪中では長らく用水圦樋が設置されることはなかったのです。このように、圦樋の建設は極めて限定されていたため、意外にも輪中の田んぼは天水待ち(降雨待ち)のものも少なくありませんでした。また、大藪村では積極的にため池が活用されています。

一方、下郷地域は海抜2m程度の低湿地であったため、上郷ほどの用水の不足はありませんでした。

この状況に変化があったのは1800年頃でした。掘抜井戸(自噴井)による灌漑農業が輪中内で普及し始めたのです。(掘抜井戸とは鉄製の先が鋭角の筒に竹筒を継いで、20間~30間と深く地中に差し込んで地下水が自噴する井戸。飲用と水田灌漑用水に利用されていました。使用しないときは鉄製のふたをして、鍵を掛けたと言われています。)元来、輪之内など木曽三川内の輪中地域は地下水位が高く、土中に深く竹筒を打ち込めば、常時水を噴き出す掘抜井戸を造ることが可能だったのです。これがあれば田畑の干害に備えることは容易で、常態的な水不足に困っていた上郷地域の農民は積極的に利用するようになりました。

ところが、掘抜井戸によって輪中内の水量が増えると、その余水が流れ込む量が過剰となった下郷地域で水田に水があふれて稲の根腐れが発生するなど、川の水によらない水害が発生するようになります。このため、上郷と下郷の住民の間では、役人が調停に入り、井戸の数や利用期間、上郷から下郷に対する補償(井戸1に付き米5斗を下郷に拠出する)など、細かな井戸利用の規定を設けて運用することになります。

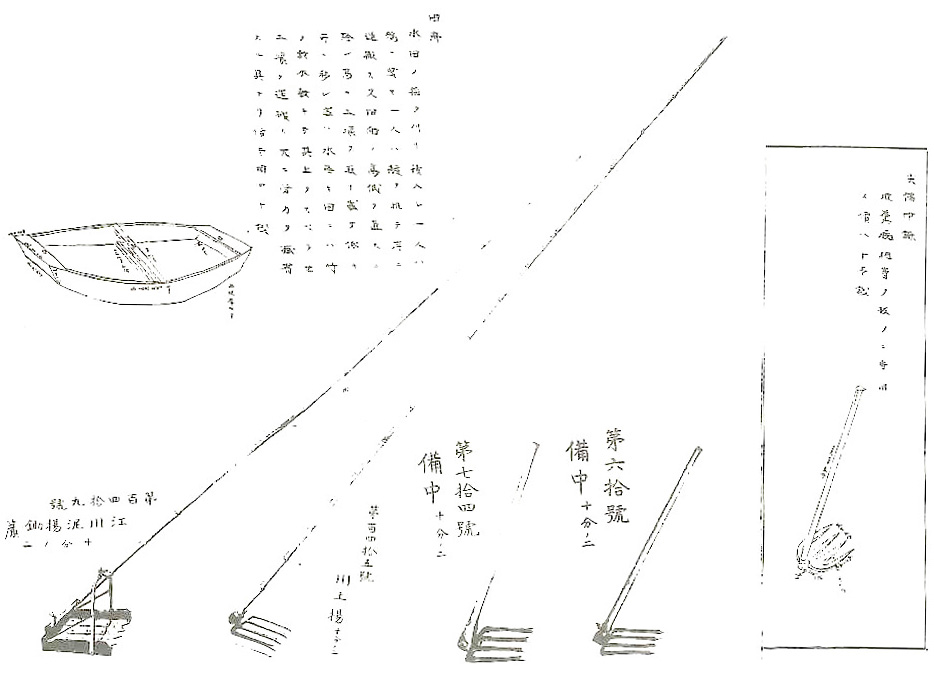

このように、下郷は上郷ほど用水不足に困ることはありませんでしたが、江戸期後半からは上流から流れ込んでくる悪水(余り水)の処理が問題となっています。動力排水の手段が無かった時代、輪中内より水位が高いことも珍しくない堤外への排水は常時行うことは不可能だったため、川の水位の方が高いタイミングでは閉鎖し、川の水位が低いタイミングで開放する吐樋(はけひ)という施設を造ってこの作業を行いました。吐樋は輪中で最初に新田開発が行われた際に輪中内18ヶ村の悪水を集中して処理するためのものが大榑川右岸に設置され、以降、幾度かの改修を経て長く使われました。

この樋1艘(基)あたりのサイズを見ると、長さ41.1m、内寸幅が2.7m、同高さ1.2mのもので、これが7艘輪中堤を貫いて排水に用いられていたのです。また、堤外部分は二重構造になっていて、強度を高める工夫がされていました。また、18ヶ村の悪水処理用のもの以外にも各村で悪水排除の施設は設けられており、福束輪中で下流側となる揖斐川や大榑川に面した堤に30ヶ所以上設置されています。

福束輪中各村の用水関係設備天明9年(1789年)~明治5年(1872年)

- <用水>圦樋(いりひ):計4ヶ所、ため池:計2ヶ所、掘抜井戸:計123本

- <排水>吐樋(はけひ):計34ヶ所、水門:計1門